Der AVR11 ist der zweitkleinste unter den aktuellen AV-Receivern der britischen High-End-Schmiede Arcam. Klanglich will er aber bei den Großen mitspielen.

AV-Receiver von Arcam hatten wir schon einige in unserem Testlabor, allerdings stets die teuren Topmodelle mit einer 2 oder 3 in der Produktbezeichnung. Mit dem AVR11 traf jetzt das drittgrößte bzw. zweitkleinste Modell in unserem Messlabor ein. Darunter rangiert bei den Briten nur noch der AVR5.

AV-Receiver von Arcam hatten wir schon einige in unserem Testlabor, allerdings stets die teuren Topmodelle mit einer 2 oder 3 in der Produktbezeichnung. Mit dem AVR11 traf jetzt das drittgrößte bzw. zweitkleinste Modell in unserem Messlabor ein. Darunter rangiert bei den Briten nur noch der AVR5.

Als Nachfolger des 2019 auf den Markt gekommenen AVR10 entpuppt sich der AVR11 als zeitgemäßes Upgrade – sprich HDMI 2.0 wich HDMI 2.1. Der Rest blieb weitgehend gleich, der Listenpreis schoss trotzdem um 700 auf nunmehr 3.200 Euro nach oben. Der nächstgrößere AVR21 (Test in 8-2023) reißt hingegen mit 5.000 Euro ein beträchtlicheres Loch in die Portokasse. Ein höherer Preis bedeutet jedoch meist auch eine umfangreichere Ausstattung und höhere Leistung – wo also liegen die Unterscheide zum AVR21?

11.1-Kanäle für 3D-Ton

11.1-Kanäle für 3D-Ton

Mehr ist bekanntlich (meist) besser, doch nicht jeder braucht im Heimkino mehr als 11.1-Kanäle. Genau bei diesen macht der AVR11 Schluss, während der AVR21 stolze 16.1-Kanäle verarbeiten und via Pre-outs ausgeben kann. Entsprechend setzt der größere Bruder auch den DTS:X Pro-Decoder ein, dem AVR11 reicht hingegen die Standard-Variante für 11.1-Sound. Als D/A-Wandler kommen Chips von ESS (9026PRO) zum Einsatz, die gleichen wie beim AVR21.

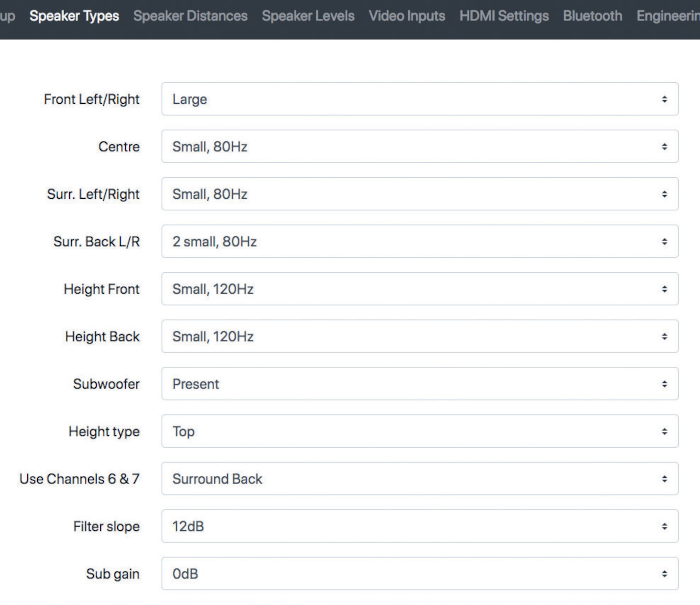

Die Anzahl der verbauten Class A/B-Endstufen ist bei beiden Geräten ebenfalls identisch – es sind deren 7, was angesichts des Preises nicht gerade viele sind. Für 3D-Sound-Setups mit 7.1.4-Kanälen reicht das bei weitem nicht, für diesen Zweck hat Arcam aber passende, externe Endstufen mit 2, 4 und sogar 7 Kanälen im Programm. Die 7 internen Endstufen im AVR11 lassen sich wie beim AVR21 nicht einzelnen Tonkanälen frei zuweisen. Nur bei den Endstufen 6 und 7 hat man die Wahl, ob diese für Back-Rear-Boxen, vordere Height-Speaker oder das Bi-Amping der Hauptboxen verwendet werden sollen. Wer zum Beispiel die beiden Hauptlautsprecher mit separaten Endstufen antreiben möchte, muss zwei der Verstärker im AVR11 ungenutzt liegen lassen.

Arcams ausgezeichnete Universalfernbedienung kann bis zu 8 Geräte steuern und ist für andere Arcam-Modelle vorprogrammiert. Der Geber besitzt zudem eine Lernfunktion sowie Hunderte von Programmiercodes. Die Tasten leuchten, sobald man eine Taste drückt.

Über das beiliegende 5-Meter-USB-Kabel wird am PC das mitgelieferte Mikrofon angeschlossen. Vor der Einmessung muss am Receiver die Basis-Boxenkonfiguration (Kanäle und Crossover) vorgenommen werden, denn das leistet Dirac nicht. Ist alles eingerichtet, erkennt das Programm beim Start automatisch die Boxen-Konfiguration. Bei der Einpegelung der Kanäle soll die Lautstärke laut Dirac etwa 30 dB über dem Pegel der Hintergrundgeräusche liegen (Vorsicht: Nicht zu laut machen!). Nach Wahl des Sitzplatzes („Eng fokussierte Bildgestaltung“, „Fokussierte Bildgestaltung“, „Breite Darstellung“) ermitteln Testtöne die Frequenzgänge aller Boxen an bis zu 17 Messpositionen; man kann die Messung auch nach nur einem Durchgang beenden, was von Dirac nicht empfohlen wird.

Auf Basis einer veränderbaren Zielkurve, die sich nach persönlichen Vorlieben modellieren lässt, erfolgt die Frequenzgang-Optimierung; auch der Subwoofer-Kanal lässt sich anpassen. Seit Version 3.3. gibt es in Dirac eine automatisch generierte Zielkurve, die Optimierung erfolgt einerseits mit zwei Griffen links und rechts im Filter-Design-Fenster, die auf Bässe und Höhen Einfluss nehmen. Alternativ kann mit Ankerpunkten für eine differenziertere Manipulation des Frequenzgangs gearbeitet werden.

Optional ist das kostenpflichtige Software-Update „Dirac Live Bass Control“ für ein verbessertes Bassmanagement erhältlich. Im finalen Schritt wird die Frequenzkurve auf den Receiver übertragen, der drei Speicher für drei Filterkurven bietet, zwischen denen man per Tastendruck auf der Fernbedienung wechseln kann. Am Ende sollte man sein Dirac-Projekt speichern, um jederzeit wieder Änderungen daran vornehmen zu können. Im AV-Receiver darf man jedem Toneingang individuell eines der drei Filter zuweisen. Ein Filter lässt sich allerdings nur aktivieren, wenn das aktuell im Receiver eingestellte Boxen-Setup und die für die Dirac-Einmessung verwendete Boxenkonfiguration übereinstimmen.

Unterschiede gibt es zudem bei der Stromversorgung. Während der AVR11 auf einen klassischen Rechteck-Trafo setzt, kommt bei AVR21 ein höherwertiger Ringkern-Trafo zum Einsatz, der seiner Natur nach effizienter arbeitet und weniger magnetisch einstreut. Die runden „Powerkuchen“ sind aber teurer als die eckigen Kästen, was die Auswahl im AVR11 erklärt. Von der Art des Trafos kann man allerdings nicht auf die Leistungsfähigkeit der Endstufen schließen, doch auch hier ergeben sich Unterschiede: Der AVR21 liefert laut Hersteller rund 30 Prozent mehr Power als der AVR11.

Bis auf den AVR5 sind alle aktuellen Arcam-Receiver mit der HDMI-2.1-Technik bestückt. Sie erweitert die Video-Funktionen um die Wiedergabe von Signalen mit 8K/60Hz bzw. 4K/120Hz inklusive HDCP 2.3 und HDR (Dolby Vision, HDR10+, HDR10 und HLG) an allen HDMI-Ein- und Ausgängen. Unterschiede gibt es hingegen bei der HDMI-Bestückung: Verfügt der AVR21 über 3 HDMI-Ausgänge samt eines separaten Zone2-Outputs, besitzt der AVR11 nur 2 Ausgänge. 7 HDMI-Eingänge haben beide. Apropos Zonen-Wiedergabe: Weder kann der AVR11 eine seiner Endstufen für die Beschallung einer zweiten Hörzone abzwacken, noch besitzt das Gerät für diesen Zweck passive Pre-outs. In beiden Disziplinen ist der AVR21 besser aufgestellt.

Bedienung und Praxis

Der Rest der Ausstattung ist praktisch identisch, selbst die Gehäuse sind bis auf den Millimeter gleichgroß. Das Design des Briten wirkt modern wie elegant mit anthrazitfarbener Front und dem großen, gerastert laufenden Lautstärkeregler. Das Display zeigt nicht nur gängige Informationen wie Lautstärke, Eingang und Decoder, es fungiert auch als Bildschirm für die komplette Einrichtung des Geräts. Die Eingaben erfolgen über die Tasten darunter oder per Fernbedienung. Selbige ist vorbildlich gegliedert und dank großer Tasten verdrückt man sich nicht. Praxisfreundlich geriet das Web-Setup, das man über die IP-Adresse des Geräts aufruft und das die komplette Einrichtung und Steuerung des AVR11 ermöglicht. Wer lieber zum Smartphone oder Tablet greift, kann die übersichtliche „Arcam Remote“-App für Android- und iOS-Geräte nutzen. Enttäuschend ist hingegen das On-Screen-Menü, das nur zweizeilige Texte auf grauem Hintergrund zeigt.

Allen Kanälen wird per Reiter der Wert „Large“ (keine Bassbeschneidung), eine Crossover-Frequenz zwischen 40 und 200 Hertz oder „None“ (kein Lautsprecher) zugewiesen. Über „Height Type“ lassen sich Höhenboxen als „Top“ oder „Dolby Enabled“ festlegen; eine Kombination beider Betriebs arten ist nicht möglich. Zudem findet keine Unterscheidung zwischen Top- und Height-Positionen der Höhenboxen statt, Receiver und Handbuch nennen nur Deckenboxen („Top“). Unter „Use Channels 6 & 7“ muss man festlegen, wofür die internen Endstufen 6 und 7 verwendet werden, zur Wahl stehen: Surround Back, Bi-Amp L+R oder Height Front. Im Reiter „Filter slope“ wird die Flankensteilheit des Bassmanagments angegeben, also wie stark die Frequenzkurve am definierten Crossover-Wert (z.B. 80 Hertz) abfällt. Zur Auswahl stehen 12 dB, 24 dB, 36 dB und 48 dB pro Oktave. „Sub Gain“ reduziert den Subwoofer-Kanal im Ausgangspegel wahlweise um 6, 12, 18, 24 oder 30 dB.

Decoder und Streaming

3D-Sound kann der AVR11 mit bis zu 11.1-Kanälen verarbeiten und via 11.2-Pre-outs ausgeben (siehe Kasten rechte Seite). Die beiden Subwoofer-Ausgänge lassen sich aber nicht getrennt regeln; beide liefern also dasselbe Signal. Bis zu vier Höhenkanäle (7.1.4) sind realisierbar, hierfür sind Dekoder für Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D an Bord. Als Upmixer gibt es Dolby Surround, DTS Neural:X und die Auro-Matic sowie die Virtualisierer von Dolby und DTS. Das Cross-Format-Upmixing mit den Decodern Dolby Surround und DTS Neural:X funktionierte im Test nur mit 2.0-Tonquellen, Mehrkanal klappte nicht. Der Auro-Upmixer (Auro-Matic) akzeptierte dafür alles.

Dazu gesellt sich auch IMAX Enhanced sowie das Einmess-System Dirac Live in der Vollversion (siehe Kasten oben), das ab Werk integriert ist. Nur für die Erweiterung mit Dirac Bass Control muss man rund 300 Euro investieren.

Auf Raumklang programme verzichtet der Brite, Dolby Volume (Movie, Music, Night) zur Regulierung von Lautstärkeschwankungen lässt sich über die Fernbedienung einstellen. Im Grundmenü findet man Regler für Bässe und Höhen, die sich wie viele andere Funktionen (darunter auch die 3 Dirac-Filter, das Lip-Sync oder das Dolby Audio Processing) für jeden Toneingang separat speichern lassen.

In Sachen Streaming ist der AVR11 mit WiFi, Bluetooth, AirPlay 2 und Chromecast ausgestattet. Die musikalische Kontaktaufnahme funktioniert auch über den integrierten Webclient, der via UPnP oder USB Daten entgegennimmt. Zudem ist der Amp mit der Musik-Streaming-Software Roon kompatibel („Roon ready“). Terrestrisches Radio empfängt der AVR11 per DAB+ oder analog via FM.

Das mitgelieferte Mikrofon hat eine Stabform und besitzt keinerlei Schrauben oder Halter; es muss daher an speziellen Mikrofonhaltern befestigt werden – oder man greift zum Klebeband. Ein Stativ gehört nicht zum Lieferumfang. An der Unterseite befindet sich ein Mini-USB-Anschluss, das beiliegende Kabel (5 Meter) wird an einen PC oder Mac gestöpselt.

Tonqualität

Bei der Leistungsmessung lieferte der AVR11 etwas weniger als der große Bruder. Im 5.1-Betrieb waren es gute 82 Watt pro Kanal an 6-Ohm-Last, 104 Watt an 4 Ohm. Im 7.1-Modus (6 Ohm) waren es noch solide 69 Watt. Im Stereo-Modus lieferte der Receiver 102 Watt pro Kanal an 6 Ohm, an 4-Ohm-Last waren es 2 x 132 Watt.

Vor dem Hörtest führten wir die Dirac-Einmessung durch. So rockte die Mucke von Steely Dan mit fantastischer Räumlichkeit, wunderbar transparent, „airy“ und losgelöst von den Boxen stand der Sound im Raum. Auch an der hohen Auflösung fanden wir sofort Gefallen. Zudem trommelten die Drums knackig, prägnant und schnell auf den Punkt.

Weiter ging es mit den obligatorischen Trailern von der Dolby Atmos-Demodisc: Diese boten eine ausladende, ebenso luftige Räumlichkeit für ein lückenloses Klangfeld. Direktionale Effekte waren bestens ortbar, Ambient-Geräusche sorgten für viel Stimmung und Größe. Die zwei Höhenboxen brachten Sound-Objekte gut nachvollziehbar zu Gehör. Mit nur 7 Endstufen und damit lediglich 2 Deckenboxen und fehlenden Back-Rear-Kanälen bot der feine Brite jedoch nicht die Klangfeldgröße und Präzision eines 7.1.4-Setups, weswegen wir in der Kategorie 3D-Surround Punkte abziehen. Wuchtig und druckvoll meisterte der AVR11 die Bassattacken des Panzers im Finale von „Ghost in the Shell“ (Dolby Atmos). Sowohl Ortbarkeit, Plastizität, räumliche Staffelung und Dynamikunterschiede des Sound-Gewitters arbeitete der Amp fein heraus.

Wenig überraschend bot der AVR11 auch im Stereo-Betrieb mit Musik eine tolle Darbietung mit zum Greifen körperhafter, luftiger Abbildung von Instrumenten sowie Gesang, dynamischer Spielweise bei kontrollierten Bässen und detailreicher Hochtonauflösung. Sehr schön.

Der Testbericht Arcam AVR11 (Gesamtwertung: 82, Preis/UVP: 3.200 Euro) ist in audiovision Ausgabe 11-2024 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

AV-Fazit

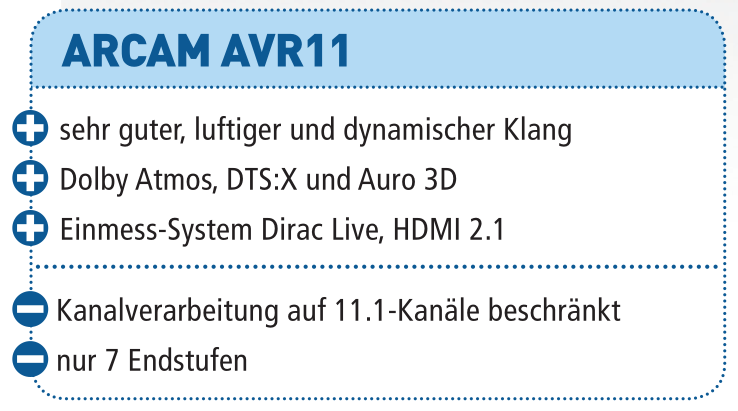

Arcams 3.200 Euro teurer AV-Receiver AVR11 ist ein interessantes „Downgrade“ zum AVR21 mit tollem Klang, Dirac-Einmessung, guten Streaming-Optionen und HDMI-2.1-Funktionalität. Mehr als 11.1-Kanäle kann man allerdings nicht befeuern.

Andreas Oswald